瞭望·治国理政纪事丨牢牢抓住粮社区黑料网汇集社区用户分享的黑料信息与讨论

◇2019年3月,习近平总书记参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时指出,“河南作为农业大省,农业特别是粮食生产对全国影响举足轻重”。要求河南“发挥自身优势,抓住粮食这个核心竞争力,延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链,不断提高农业质量效益和竞争力,实现粮食安全和现代高效农业相统一”。

◇地处黄淮海平原核心位置的河南,拥有数千年耕作历史,全省粮食总产量连续8年超1300亿斤,用不到6%的耕地生产了全国近10%的粮食,其中,小麦产量占全国四分之一,不仅保障了自身1亿人吃饭问题,每年还调出原粮及制成品600亿斤以上,是全国粮食安全的“压舱石”。

◇2024年,河南夏粮总产757.14亿斤、位居全国第一,全年粮食总产1344亿斤、位居全国第二。全省肉蛋奶总产1337万吨、位居全国第三,生猪饲养量突破1亿头、位居全国第一。

◇河南生产了全国1/2的火腿肠、1/3的方便面、1/4的馒头、3/5的汤圆、7/10的水饺、4/5的酸辣粉,基本建成以小麦、玉米、稻谷、油料等为重点的产业链健全、价值链高效、供应链完善的现代粮食产业体系,正加速推进从“中原粮仓”向“国人厨房”的战略转型,向着打造“世界餐桌”的目标迈进。

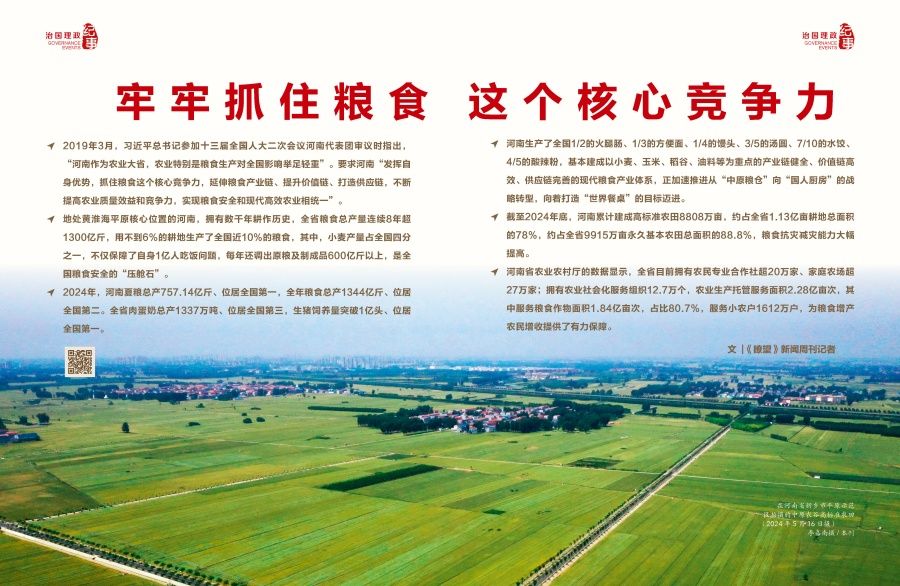

◇截至2024年底,河南累计建成高标准农田8808万亩,约占全省1.13亿亩耕地总面积的78%,约占全省9915万亩永久基本农田总面积的88.8%,粮食抗灾减灾能力大幅提高。

◇河南省农业农村厅的数据显示,全省目前拥有农民专业合作社超20万家、家庭农场超27万家;拥有农业社会化服务组织12.7万个,农业生产托管服务面积2.28亿亩次,其中服务粮食作物面积1.84亿亩次,占比80.7%,服务小农户1612万户,为粮食增产农民增收提供了有力保障。

文 |《瞭望》新闻周刊记者

5月,中原大地的小麦即将由青绿化为金黄,孕育着丰收的希望。

地处黄淮海平原核心位置的河南,拥有数千年耕作历史,全省粮食总产量连续8年超1300亿斤,用不到6%的耕地生产了全国近10%的粮食,其中,小麦产量占全国的四分之一,不仅保障了自身1亿人的吃饭问题,每年还调出原粮及制成品600亿斤以上,是全国粮食安全的“压舱石”。

习近平总书记高度重视粮食安全,多次对河南的粮食工作作出指示。2019年3月,习近平总书记参加十三届全国人大二次会议河南代表团审议时指出,“河南作为农业大省,农业特别是粮食生产对全国影响举足轻重”。要求河南“发挥自身优势,抓住粮食这个核心竞争力,延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链,不断提高农业质量效益和竞争力,实现粮食安全和现代高效农业相统一”。

2019年9月,习近平总书记在河南考察时强调,要扎实实施乡村振兴战略,积极推进农业供给侧结构性改革,牢牢抓住粮食这个核心竞争力,不断调整优化农业结构,深入推进优质粮食工程,突出抓好耕地保护和地力提升,加快推进高标准农田建设,做好粮食市场和流通的文章,积极稳妥推进土地制度改革,加强同脱贫攻坚战略的有效对接,在乡村振兴中实现农业强省目标。

落实习近平总书记的指示精神,河南全面夯实五级书记抓粮食安全的工作机制,全面加强党对粮食安全工作的领导,推动粮食安全党政同责落地见效。河南省先后出台《关于坚持三链同构加快推进粮食产业高质量发展的意见》《河南省“十四五”乡村振兴和农业农村现代化规划》《关于加快推进农业高质量发展建设现代农业强省的意见》《河南高标准农田建设规划(2021-2030年)》等政策文件,以“藏粮于地、藏粮于技”为核心,以农业供给侧结构性改革为主线,加大高标准农田建设力度,推进种业振兴,以科技创新和制度创新为动力,坚持产业链、价值链、供应链“三链”同构,坚持绿色化、优质化、特色化、品牌化“四化”方向,全面提升粮食产业质量效益和竞争力。

2024年,河南夏粮总产757.14亿斤、位居全国第一,全年粮食总产1344亿斤、位居全国第二。全省肉蛋奶总产1337万吨、位居全国第三,生猪饲养量突破1亿头、位居全国第一。

经过多年努力,河南打造了一批全国知名粮油加工龙头企业,大幅提升绿色优质粮油产品供给能力。河南生产了全国1/2的火腿肠、1/3的方便面、1/4的馒头、3/5的汤圆、7/10的水饺、4/5的酸辣粉,基本建成以小麦、玉米、稻谷、油料等为重点的产业链健全、价值链高效、供应链完善的现代粮食产业体系,正加速推进从“中原粮仓”向“国人厨房”的战略转型,向着打造“世界餐桌”的目标迈进。

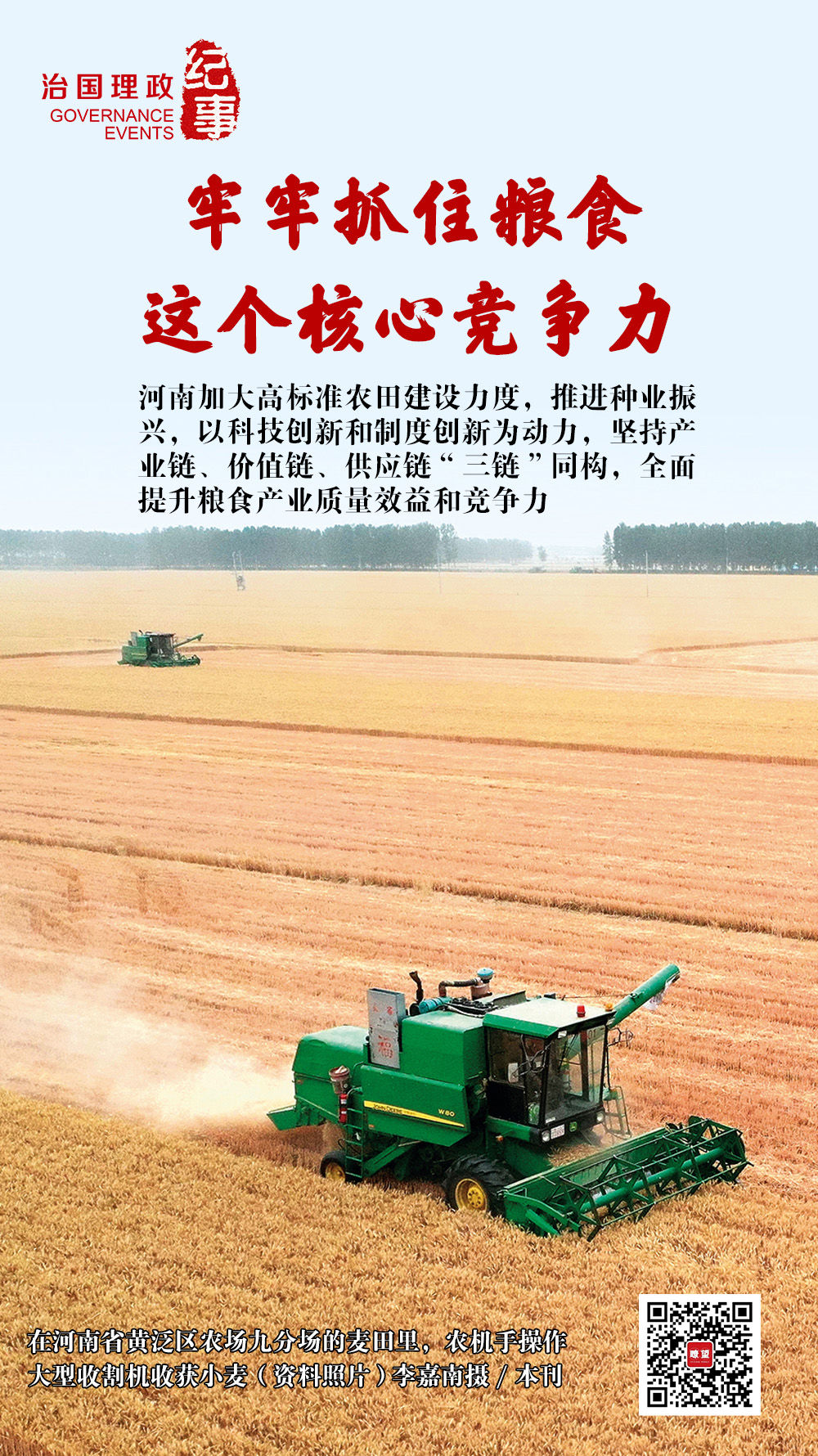

在河南省黄泛区农场九分场的麦田里,农机手操作大型收割机收获小麦(资料照片) 李嘉南摄/本刊

“五良”融合巩固粮食核心竞争力

一望无际的麦田里,农民正忙着灌溉、打药;实验室里,多个品种的小麦正在茁壮生长,人工气候室实现小麦“一年五熟”,大大缩短育种周期;麦田上空,专职“飞手”操控的无人机正喷洒农药……7000多年前,河南新郑市的裴李岗村便出现了粟、黍、稻的种植,被誉为中华农耕文明起源地,如今,这里所在的黄淮海平原依然是我国粮食生产核心区。

河南通过良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合,大面积提升单产,坚持不懈巩固粮食这个核心竞争力。

8808万亩高标准农田为丰收打下坚实基础。

良田是粮食生产的“命根子”。受全球气候变暖影响,我国近年极端天气、灾害频发,进一步改善农田基础设施条件,持续提升农业防灾减灾能力,成为保障粮食安全的重中之重。

启动高标准农田示范区建设。2022年,在高标准农田建设基础上,河南计划用三年时间,投资500亿元,建设1500万亩高标准农田示范区。

河南省农业农村厅相关负责人说,今年底将完成此轮高标准农田示范区建设,实现规模化经营程度高、现代化装备和智能化程度高、耕地地力提升高、防灾减灾能力强、农产品产出品质优等“三高一强一优”建设目标。

大力推进节水灌溉,破解“粮水矛盾”。河南安阳,“90后”种粮大户张先智一部手机操控着三台“庞然大物”,一台465米长的平移式自动喷灌机,两台半径130米的指针式自动喷灌机,前者覆盖面积约300亩,后者每台覆盖约80亩。

“现在灌溉太方便了,指针式喷灌机日夜不停转,两天两夜就浇完80亩小麦,平移式的只能白天浇,5天浇完300亩。”张先智说,“比以前大水漫灌的方式节水30%左右。”

河南是北方严重缺水省份,人均水资源不足400立方米,不到全国平均水平的1/5,阶段性干旱时有发生,水资源严重短缺成为影响粮食稳产的“大变量”。

在高标准农田建设中,河南大力推进低压管灌、喷灌、微灌等高效节水灌溉工程建设,在部分高标准农田项目区内推广使用平移式喷灌机、指针式喷灌机、卷盘式喷灌机、微喷带灌溉等高效节水灌溉模式。完善排水沟渠,实现田间节水灌排系统完善、工程配套、利用充分,使灌溉保证率达到80%以上,防灾减灾能力显著提高。目前,河南已发展高效节水灌溉3636万亩。

建设数智大脑,推动科学种田。在新乡市平原示范区的高标准农田示范区,不仅路、渠、井修得井井有条,许多地头还多了一根杆,叫“智慧合杆”,杆上挂载着高清摄像头、气象设备、杀虫灯、信号收发器等装置,还连接着地里的土壤传感器,可以测量不同深度的三层土壤的温度、湿度、酸碱度等信息。

这些信息都会被传输到“中原农谷数智大脑”中,通过数据大模型的计算,将气象、墒情、苗情、病虫情等信息发送给农民。

位于新乡市的“中原农谷”是河南倾力打造的农业科创平台,它是一个综合实验场,以育种为核心,兼顾农业信息化和高标准农田建设。新乡市130多根集成杆、10多个监测站以及相关卫星的数据源源不断地输入“中原农谷数智大脑”,目前数据已超过2亿条。

“这是一个用工业互联网思维来提升农业信息化水平的创新之举,我们拥有天气、土壤、肥力、植物蒸腾等四个数据大模型,它们还在训练当中,逐步摸清相关规律。”“中原农谷数智大脑”项目经理尹玥说。河南在多地开展高标准农田信息化的探索和实验,借助大数据,提高对气象灾害、病虫害的预警能力。

截至2024年底,河南累计建成高标准农田8808万亩,约占全省1.13亿亩耕地总面积的78%,约占全省9915万亩永久基本农田总面积的88.8%,粮食生产抗灾减灾能力大幅提高。

攥紧中国种子,端稳中国饭碗。

“藏粮于地、藏粮于技”,善用科技力量让中原这片耕种了数千年的土地变成了“聪明田”,也将农业的“芯片”——种子牢牢掌握在自己手里。

加强育种攻关,打造中国种业“中原力量”。建设种业创新平台,实施种业创新攻关。依托神农种业实验室和国家生物育种产业创新中心等平台,集聚国内外高端种业创新资源开展育种攻关。与荷兰瓦赫宁根大学、崖州湾国家实验室、北京市农林科学院等共建育种联合实验室、试验示范基地、一体化产业基地等。

开展关键技术攻关。河南省财政投入1亿元支持神农种业实验室开展育种基础攻关研究。目前,神农种业实验室组建了小麦、玉米、花生、芝麻、大豆、家禽、基因编辑技术等7支固定研发团队,设立了4个研究基地、2个中试和成果转化基地,取得了一批原创性科研成果,创制了一批优质新种质,选育了82个农作物新品种。

河南通过打造环国家生物育种产业创新中心创新生态圈,汇聚省级以上创新平台58家、种业研发团队53支,引育隆平生物、杨凌秦丰等种业企业82家,引进两院院士16名、科研人才390人。分子标记、功能基因集成等技术的应用,使育种更加快速精准,已培育新品种超过100个。

实施种业企业扶优,加强良种繁育能力。经过持续攻坚克难,中国农业科学院中原研究中心、中国农业科学院作物科学研究所研究员张锦鹏团队培育出了“普冰03”小麦新品种,利用远缘杂交技术,将野生植物冰草中的高产、抗病等基因导入小麦,使小麦品种具有高产、稳产、多抗的特点,是我国第一个国审小麦与冰草属间远缘杂交的新品种。

2024年10月,河南省中原农谷投资运营有限公司以666万元的价格取得“普冰03”的新品种权转让。河南省中原农谷联合种业有限公司总经理范永胜说,“今年计划推广到2.5万亩地左右,主要是种子田;明年计划推广到30万亩左右。”这也是中原农业科技成果转化交易中心第一单挂牌交易的品种,打开了育种科技创新链与产业链的“超链接”之门。

目前,河南省农作物良种覆盖率超过97%,良种对粮食增产贡献率超45%。

以良制融合良田、良种、良机、良法,优化农业生产要素配置效率。

河南是农业大省、人口大省,同时还是劳务输出大省,2024年,河南仅往省外输出农村劳动力就超过1200万人。人出去了,庄稼谁来种?河南构建现代农业经营体系、培育新型农业经营主体,破解“谁来种地”课题。

实施新型农业经营主体提升行动。2022年以来,实施高素质农民培育计划、农村实用人才带头人培训计划,面向家庭农场主、农民合作社理事长开展全产业链培训。鼓励新型农业经营主体发展新产业新业态,由种养业向产加销一体化拓展。截至2024年底,河南共培训农村实用人才超过1万人。

健全政策体系,积极引导农村土地经营权有序流转,发展农业适度规模经营,发挥良田、良种、良机、良法、良制的最大功效。西平县睿帆种植专业合作社理事长赵严杰是个种地“老把式”,他流转了900多亩地,都是高标准农田,主要种小麦和玉米。由于承包时间长,他购买了拖拉机、播种机、无人机、烘干机等机械,通过技能培训,样样都能熟练操作。

目前,河南农村土地流转面积已达3665.09万亩。农业社会化服务组织通过提供耕、种、管、收及烘干仓储等服务,助力集约化高效种田。“目前我们在全国托管了60多万亩地,无人机和拖拉机正在全国多地作业。”首邑农业董事长沈兴新打开手机上的一款APP,上面显示着各种机械的作业位置。“我们根据不同的地域采购不同的种子、农药、化肥,由专业人员指导种植;我们拥有各种先进机械装备,大大提高生产效率。”沈兴新说。

河南省农业农村厅的数据显示,全省目前拥有农民专业合作社超20万家、家庭农场超27万家;拥有农业社会化服务组织12.7万个,农业生产托管服务面积2.28亿亩次,其中服务粮食作物面积1.84亿亩次,占比80.7%,服务小农户1612万户,为粮食增产农民增收提供了有力保障。

河南省卫辉市高标准农田内的节水滴灌系统在灌溉麦苗(2025年2月12日摄) 刘振坤摄/本刊

“三链”同构推动“三产”融合

河南紧握粮食这张“王牌”,抓好“粮头食尾”和“农头工尾”,坚持科技支撑、创新驱动,龙头带动、集聚发展,以小麦、玉米、稻谷、油料等四大产业为重点,统筹兼顾杂粮、薯类等特色粮食产业,延伸产业链、提升价值链、打造供应链,促进产业转型升级,推动一二三产业融合发展。

大力发展粮食精深加工业,延伸粮食产业链。

农产品加工业是河南的支柱产业之一,“河南造”占据了国人餐桌的重要份额。2024年,河南小麦总产量757.06亿斤,再创历史新高。强筋、中筋、低筋三种筋度的小麦在河南均有种植,小麦深加工原料丰富。

位于鹤壁市的河南飞天生物科技股份有限公司拥有年加工玉米50万吨、小麦24万吨的生产能力,涉及的淀粉糖系列产品有76种。该公司与中国科学院、河南工业大学等科研单位合作,推动高端代糖、新型替代蛋白生物技术落地转化。

“除了将小麦加工成市场上常见的面粉、小麦淀粉、麦芽糖等产品外,我们进一步延伸产业链,将小麦‘吃干榨尽’,从原先利用价值不高的小麦尾粉中提取出具有高附加值的阿洛酮糖、塔格糖等高端代糖。”该公司技术负责人袁宏辉说,“阿洛酮糖在医药饮料食品中有广泛应用,热量约为蔗糖的10%,对糖尿病患者十分友好。”

在玉米深加工方面,河南优化玉米食品和饲料产品结构,提升高端食品、饲料、宠物食品加工能力,发展生物产品、医药产品、化工产品等深加工产品。

位于驻马店市的河南金玉锋生物科技有限公司每天消耗玉米6000吨,将玉米加工成淀粉、果葡糖浆、赖氨酸、苏氨酸等产品,不断提升玉米的附加值。

为进一步做强农产品加工业,推动产业链延伸,河南建立重点产业链“方案+图谱+清单”制度,完善“链长+专班”运行机制,健全“链主+协会+联盟”协同体系,推动产业链向乡镇、村庄、农户延伸。做强龙头企业,分级培育壮大一批“链主”企业,形成优质企业发展雁阵。

以龙头企业带动农产品绿色化、品牌化发展,提升食品产业价值链。

绿色化、品牌化是提升农业和食品产业价值链的重要途径。目前,河南正在培育万亿级绿色食品支柱产业,引进国内外知名品牌,打造本土品牌。

引进高端品牌,提升粮油产品价值。在五得利面粉集团遂平县工厂,长185米的全球最大单体面粉加工车间正昼夜不停地生产,每天有6000吨小麦经过高精度、全封闭的自动化生产系统变成面粉,再通过智能化“无人仓库”转运分拨。

在驻马店市正阳县的鲁花集团灌装车间,全自动生产线每小时可产6000桶食用油。这是鲁花集团在国内投资最大、产能最高、设备最先进的工厂,年加工花生能力30万吨。

河南已引进金龙鱼、今麦郎、陈克明食品、中花粮油等多家境内外知名企业,将原材料优势转化为品牌优势。

创建公共品牌,助力本土品牌开拓市场。巩固双汇、三全、思念、卫龙、好想你等本土食品企业在行业内的龙头地位,持续打造新的食品品牌。

打造“豫农优品”省级区域公用品牌,擦亮河南优质绿色农产品金字招牌,拓展线上线下渠道,助力河南优质农产品拓展高端市场。

多福多的面点是“豫农优品”重点推广的产品之一。除了生产传统的馒头,从2024年下半年开始,中原粮食集团多福多食品有限公司与非遗传承人合作,将非遗、现代工艺、营养配方融合在一起,推出“鸿运锦鲤”“福禄寿喜”“十二生肖”等一系列造型独特、寓意吉祥的文创面点,将传统花馍工艺与现代保鲜技术结合,单品溢价达300%。

“这些文创面点推出后,市场反响良好。2025年1月至4月,月均销售40余万元,成为我们新的品牌产品。”该公司副总经理韩红军说。

目前,河南已打造省级以上农业产业化重点龙头企业1284家,其中国家级122家,以龙头企业带动农产品向绿色化、品牌化方向发展。

完善仓储物流体系,打造全球供应链。

现代仓储物流体系一头服务供给和生产、一头连接需求和消费,是延伸产业链、提升价值链的重要支撑,也是河南由“中原粮仓”到“国人厨房”和“世界餐桌”的重要一环。

河南地处中原腹地,连接东西、贯通南北,依托空中、陆上、网上、海上4条“丝绸之路”建设国际物流中心,全省综合交通线网总里程达到30万公里以上,基本建成了连通境内外、辐射东中西的现代立体交通体系和物流通道枢纽。借助郑州这个“铁、公、机”立体交通枢纽,河南不断完善粮油食品冷链物流体系,构建从农田到餐桌的高效供应网络。

近年来,河南实施冷链食品升级行动,开发冷链产品、研发冷链技术、构建冷链体系。起步于郑州的思念食品已发展成我国速冻食品巨头,年生产90万吨涵盖8大类的速冻食品。千味央厨的冷链产品油条、芝麻球、蒸饺、蛋挞已发展成年销售额过亿元的大单品。

河南提出,到2025年,冷链食品产业链产值达到4000亿元。

特色、高效农业丰富国民餐桌

在保障粮食安全的前提下,河南不断提高农业质量效益和竞争力,奋力实现粮食安全和现代高效农业相统一。河南现代高效农业正经历从机械化到数字化、从经验驱动到数据驱动的根本性转变。

智慧养殖,丰富国民餐桌。

在内乡县的牧原肉食产业综合体,21栋养猪大楼林立,这里每年出栏生猪210万头。智能巡检机器人是每栋楼里“最靓的仔”,它可以24小时不间断地收集温度、湿度、猪群体征、猪群异常声音等14项指标,并实时传送到云平台,及时预警,推送解决方案。“哪怕有猪出现咳嗽,巡检机器人也会亮起指示灯,提醒饲养员查看。”牧原集团智能化应用负责人胡义勇说。

智能环控、智能饲喂等系统让猪住得舒适、吃得健康。“2011年,公司开始信息化探索,2019年成立了专业智能化团队,通过云监控、大数据分析和自动化设备运行,实现对生猪养殖的智慧管理。”胡义勇说。

据悉,牧原集团2024年出栏生猪7160万头,满足超1亿人的猪肉需求,直接创造14万个就业岗位。

近年来,河南通过培育新品种、改善设施装备、引进集约化养殖技术等手段不断增强畜牧业供应保障能力和市场竞争力。

加快畜牧业种业振兴。先后培育出夏南牛、豫南黑猪、黄淮肉羊、豫粉1号蛋鸡等畜禽新品种(系)。加速畜牧业工业化、设施化。目前全省年出栏5万头以上生猪养殖场中,自动化饮水已实现全覆盖,全程机械化饲喂率达97%;百头以上奶牛场中,90%以上配备了喷淋、风扇等降温设施设备,82%实现了全程机械化饲喂;50万只以上肉禽场和10万只以上蛋禽场中,90%实现了全程机械化饲喂,88%实现了自动化环境控制。推动高效集约化养殖,进行数智化管理。全省100%的基础母猪、95%的母牛采用人工授精配种技术,规模奶牛场精准饲喂技术普及率达90%以上。

畜牧业生产效率大幅提高。2023年,全省参测奶牛单产提升至9.7吨,较2019年提高1吨。牧原公司位于南阳市内乡县的6层全智能化生猪养殖基地,1名饲养员年可饲养商品猪1万头,与传统养殖场相比,单位土地产出率提高了4.3倍,劳动生产率提高了5倍以上。

2024年,河南省肉蛋奶总产量1337万吨,全年实现畜牧业产值2610亿元,同比增长1.8%,为丰富国民餐桌作出了重要贡献。

践行大食物观,构建多元化供给体系。

在信阳市潢川县“未来农场”,楼顶的玻璃温室里,无土栽培的彩色西红柿挂满枝头,西红柿的藤蔓沿着绳子能爬三米高,一茬接一茬地生产西红柿,整个采摘季超过六个月,亩产远远高于传统农业种植。

“未来农场”场长张祺恺告诉记者,农场采用无土栽培,温度、湿度、二氧化碳浓度、水肥等都是智能控制的。

在这栋建筑的一楼,“未来农场”数字化主管闫李明正通过电脑控制着能源、环控、水肥、通风等系统。

“电脑上能看到农场内外3000多个点位的数据,包括西红柿生长的营养基质的温度、湿度、酸碱度,我们还会适量向农场内补充二氧化碳,以提高光合作用效率。”闫李明说。

目前,河南省设施蔬菜基本形成了豫南地区塑料大棚为主的早春和晚秋菜基地,豫北日光温室为主的冬春菜基地,豫东、豫中地区温室与大棚并重的冬春和早秋菜基地。2025年,设施蔬菜面积将提高10%以上,确保“菜篮子”产品更加丰盈。

特色农业促进农民增收。

在通许县酸辣粉产业园,自动化流水线快速运转,红薯淀粉经过20多道工序后,变身为一桶桶酸辣爽口、美味健康的酸辣粉……每天200多万桶酸辣粉从这里走向人们的餐桌。

通许县酸辣粉产业发展专班负责人李振举告诉记者,截至目前,全县酸辣粉产业有规上企业23家、酸辣粉相关生产线76条,年产酸辣粉7.2亿桶,带动就业6.1万人次,已建成全国最大的酸辣粉生产加工基地。

河南借助“豫农优品”公共品牌,通过基金投资、供应链服务、项目合作、产业共建等方式支持特色农产品做强做优,提升品牌价值。河南农业投资集团利用拥有基金、保险、农业供应链服务等投融资全功能优势,深化产融结合,投资了漯河绿色食品、原阳预制菜、通许酸辣粉、杞县大蒜、西峡香菇、正阳花生、三门峡果业、南阳艾草等,扶持地方特色优势农业做强做优做大,下一步将通过打造“政府+企业+金融”共赢生态,推动“豫农优品”品牌影响力进入全国第一梯队。

河南推动构建联农带农益农长效机制,坚持产业帮扶到乡到村到户,把农业产业链的增值收益、就业岗位尽量留给农民,让农民群众在家门口有活干、有钱挣。2024年,全省农村居民人均可支配收入21330元,同比增长6.4%。

“中原熟,天下足”。当前,河南8500多万亩小麦已进入灌浆期,即将迎来收获。

在河南省郑州市拍摄的纵横交错的高铁线路(2025年3月31日摄)李嘉南摄/本刊

(记者:李俊 刘金辉 马意翀 郑家宝)

(《瞭望》2025年第19期 )